Город в Кабардино-Балкарии, Россия

| Тырныауз Тырныауз | |

| Городок[1] | |

| Тырныауз летом | |

| Расположение Тырныауза | |

| Тырныауз Расположение Тырныауза Показать карту России Тырныауз Тырныауз (Россия) Показать карту России | |

| Координаты: 43 ° 24′N 42 ° 55’E / 43,400 ° с. Ш. 42,917 ° в. / 43.400; 42.917Координаты: 43 ° 24′N 42 ° 55’E / 43,400 ° с. Ш. 42,917 ° в. / 43.400; 42.917 | |

| Страна | Россия |

| Федеральный субъект | Кабардино-Балкария[1] |

| Административный район | Эльбрусский район[1] |

| Основан | 1934 |

| Статус города с | 1955[2] |

| Высота | 1307 м (4288 футов) |

| численность населения (Перепись 2010 г.)[3] | |

| • Общий | 21,000 |

| • Оценивать (2018)[4] | 20,566 (-2.1%) |

| Административный статус | |

| • Капитал из | Эльбрусский район[1] |

| Муниципальный статус | |

| • Муниципальный район | Эльбрусский муниципальный район[5] |

| • Городской поселок | Городское поселение Тырныауз[5] |

| • Капитал из | Эльбрусский муниципальный район[5], Пгт Тырныауз[5] |

| Часовой пояс | UTC + 3 (МСК [6]) |

| Почтовый индекс (а)[7] | 361621–361624 |

| ОКТМО Я БЫ | 83648101001 |

| Интернет сайт | www.тырныауз.RU |

Тырныауз

(русский: Тырныауз; Карачаево-Балкарский: Тырныаўуз) это городок и административный центр из Эльбрусский район из Кабардино-Балкарская Республика, Россия, расположенный на главной дороге, ведущей в район Верхней Баксанской долины, и на главном альпинистском маршруте на Гора Эльбрус. Численность населения: 21,000 (Перепись 2010 г.).[3] Тырныауз — самый крупный город в Баксанская долина и важный пункт снабжения для поездок в Приэльбрусье.

Происхождение названия

По мнению филологов, «тырныауз» переводится с карачаево-балкарского языка как «журавлиное ущелье». В городе действительно можно наблюдать это явление, когда при туманах или низкой облачности журавли летят низко над долиной реки.

Существует еще одна версия перевода топонима, где «тырна» — «царапать», «ауз» — «ущелье», и топоним переводят как «взбороненное ущелье». До основания города широкая долина была завалена галечником, и своим внешним видом напоминала глубоко вспаханную борозду.

Географическое положение города

Город Тырныауз расположен в долине реки Баксан, в 40 километрах от горы Эльбрус. Через него вдоль долины реки проложена дорога «Эльбрус-Баксан», которая ведет к подножию.

Населенный пункт находится в горной части республики Кабардино-Балкарии. Это один из высокогорных городов России.

Вся его территория расположена в долине Баксанского ущелья.

Недра поселения богаты месторождениями полевошпатового сырья, талька, вольфрама, строительного гипса, аргиллитовых глин, различного вида мрамора, облицовочных гранитов, молибдена, высокопрочных гранитогнейсов, аплита (фарфорового камня), кровельных сланцев и других полезных ископаемых.

Водные ресурсы города – это реки Герхожан-Су и Баксан, а также мелкие ручейки, стекающие с хребтов. Открыто множество источников минеральных вод. Близость гор и расположение в ущелье формируют особый тип климата, при котором погода в городе Тырныауз резко отличается от условий равнинной и предгорной части республики. Климат характеризуется резкими перепадами температур и сильными сухими ветрами с гор (фен). Средняя температура воздуха +16°С летом и -4°С зимой. Среднегодовая — 6°С. Количество осадков около 850 мм в год.

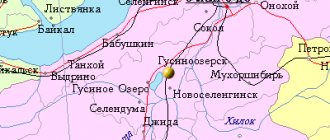

Карта

| Тырныауз: карты |

Тырныауз: фото из космоса (Google Maps)Тырныауз: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)

| Тырныауз. Ближайшие города. Расстояния в км. по карте (в скобках по автодорогам) + направление. По гиперссылке в графе расстояние можно получить маршрут (информация любезно предоставлено сайтом АвтоТрансИнфо) | |||

| 1 | Кёнделен | 30 () | СВ |

| 2 | Каменномостское | 38 () | С |

| 3 | Заюково | 39 () | СВ |

| 4 | Сармаково | 44 () | СВ |

| 5 | Атажукино | 47 () | СВ |

| 6 | Исламей | 52 () | СВ |

| 7 | Кенже | 52 () | В |

| 8 | Хасанья | 53 () | В |

| 9 | Шалушка | 54 () | В |

| 10 | Малка | 55 () | СВ |

| 11 | Кашхатау | 56 () | В |

| 12 | Чегем | 56 (79) | В |

| 13 | Нальчик | 57 (87) | В |

| 14 | Дыгулыбгей | 58 () | СВ |

| 15 | Баксан | 58 (61) | СВ |

| 16 | Чегем Второй | 59 () | В |

| 17 | Кисловодск | 59 (163) | С |

| 18 | Залукокоаже | 60 () | СВ |

| 19 | Зольская (Ставропольский край) | 64 () | СВ |

| 20 | Юца (Ставропольский край) | 64 (136) | С |

| 21 | Нартан | 65 () | В |

| 22 | Баксаненок | 66 () | СВ |

| 23 | Куба | 66 () | СВ |

| 24 | Первомайское (Карачаево-Черкесская Республика) | 68 () | СЗ |

| 25 | Учкекен (Карачаево-Черкесская Республика) | 68 (186) | СЗ |

| 26 | Марьинская (Ставропольский край) | 69 () | СВ |

| 27 | Ессентукская (Ставропольский край) | 69 () | С |

| 28 | Урвань | 69 () | В |

| 29 | Свободы (Ставропольский край) | 69 (130) | С |

| 30 | Ясная Поляна (Ставропольский край) | 70 () | С |

| 31 | Горячеводский (Ставропольский край) | 70 () | С |

| 32 | Псыгансу | 70 () | В |

| 33 | Терезе (Карачаево-Черкесская Республика) | 70 () | СЗ |

| 34 | Ессентуки | 70 (142) | С |

Краткая характеристика

Расположен на северном склоне Большого Кавказа, в верховье р. Баксан (бассейн Терека), в 89 км к юго-западу от Нальчика, на высоте 1115-1285 м.

Близ Тырныауза, по долине р. Баксан проходит автомобильная дорога к подножию г. Эльбрус.

Территория (кв. км): 61

Информация о городе Тырныауз на русском сайте Википедии

Исторический очерк

Посёлок Тырныауз основан в 1937 г. на месте балкарского села Кирхожан в связи с разработкой Тырныаузского месторождения вольфрамово-молибденовых руд (открыто в 1934 г., разрабатываются с 1940 г.).

Рабочий посёлок Тырны-Ауз с 1939 г. Город Тырны-Ауз с 10.06.1955 г. Название по расположению в ущелье Тырныауз реки Баксан. Название из балкарского Тырныауузу — «тесное (узкое) ущелье».

В ряде справочников утверждается, что посёлок Кирхожан получил название Нижний Баксан, с 1955 г. Тырныауз.

В 1961 г. жители рабочего посёлка Горный (1.6 тыс. жит., 1959), существовавшего в 1937-60 гг. у подножия пика «Молибден» переселились в новые квартиры в городе Тырныауз.

Экономика

Вольфрамово-молибденовый комбинат. Заводы: низковольтной электроаппаратуры, силикатного кирпича, железобетонных изделий.

Основные предприятия

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

ГП «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат» (ТГОК)

361600, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, пр. Строителей, 19

Предлагает:

Вольфрамовый и молибденовый концентрат: КМШП, КМФ

Музеи, галереи, выставочные залы

Музей обороны Приэльбрусья 361605, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, пос. Терскол, ст. «Мир» канатно-маятниковой дороги на Эльбрус Телефон(ы): (866) 5-6880

Районный краеведческий музей Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 21 Телефон(ы): (86638) 4-74-82

Архитектура, достопримечательности

Город расположен на узких речных террасах глубокой долны Баксана. 3- и 4-х этажные жилые дома, построенные в 1940-50-х гг., и промышленные щдания размещаются между скальными выходами горных пород.

В 1980-х гг. возведён микрорайон с 9- и 14-этажными жилыми домами.

Здания обогатительной фабрики вольфрамо-молибденового комбината находятся на отвесной скале. На вершину скалы протянуты две нитки подвесной канатной дороги, по которой доставляются рабочие.

| Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||

| 1939 | 3.5 | 1996 | 27.4 | 2007 | 20.2 | 2015 | 20.5 |

| 1959 | 12.8 | 1998 | 26.8 | 2008 | 20.1 | 2016 | 20.6 |

| 1967 | 17 | 2000 | 26.1 | 2010 | 20.1 | 2017 | 20.6 |

| 1970 | 18.3 | 2001 | 25.7 | 2011 | 21.0 | 2018 | 20.6 |

| 1979 | 21.1 | 2003 | 21.1 | 2012 | 20.8 | 2019 | 20.5 |

| 1989 | 30.8 | 2005 | 20.5 | 2013 | 20.7 | 2020 | 20.6 |

| 1992 | 31.1 | 2006 | 20.4 | 2014 | 20.5 | 2021 | 20.7 |

История

В 1934 году было основано село Гирхожан у месторождения вольфрамо-молибденовых руд.

Через три года в верховье ущелья стали строить первые комбинаты.

В 1937 году поселок Гирхожан переименован в поселок Нижний Баксан.

В 1955 году населенный пункт переименован в Тырныауз и получил статус города.

Здесь не происходили никакие крупные исторические события. Интересен город благодаря тому, что Баксанское ущелье пользуется огромной популярностью у альпинистов и горнолыжников России, а также у исследователей Великой Отечественной войны. Ведь здесь через перевалы Приэльбрусья проходила самая высокогорная линия фронта.

С распадом СССР и закрытием молибденового комбината, население города стало резко сокращаться. Так, с 1989 по 2002 гг. население города уменьшилось на треть. Быстрому и резкому сокращению населения поспособствовали селевые оползни 2000 года.

Судьба тырныаузских рудников

Огромный комплекс комбината построили в кратчайшие сроки, и уже к 1940-му году он был введен в эксплуатацию. Однако в 1942 году его пришлось уничтожить, так как, к Баксанскому ущелью подходили немецкие войска.

После освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков жители воссоздали комбинат из руин. Уже в 1945 году он снова заработал. В течение десяти лет вокруг него выстроили детские сады и школы, стадион и гостиницу, Дом пионеров и три клуба. Поселок Нижний Баксан превратился в типичный населенный пункт и был переименован. Так в Эльбрусском районе появился город Тырныауз, горняцкий рабочий городок.

К концу 1990-х горный комбинат стал одним из ведущих предприятий в стране. Город Тырныауз в КБР был признан одним из благоустроенных и красивейших.

Но в 2000-х годах комбинат практически приостановил свою работу. В настоящее время он находится в запустении. Уменьшилось население города. Но, перспективы восстановления комбината и города есть: существует проект строительства горно-металлургического комплекса в Тырныаузе как перспективного инвестиционного проекта развития промышленности Кабардино-Балкарии.

Тырныауз

Географическое расположение

Тырныауз расположен в долине Баксанского ущелья, на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Высшей точкой городского поселения является гора Тотурбаши – 2786 метров. Ближайшие поселения: Былым, Верхний Баксан.

Этимология

Тырны – журавль, аууз – ущелье.

Историческая справка

Раньше Тырныауз был известен как поселок Нижний Баксан, который в свою очередь образовался от слияния нескольких древних поселений: Камука, Гирхожана, Тотура, и Эль-Джурта, которые сейчас составляют микрорайоны города, а на месте Эль-Джурта находятся археологические развалины – городище. Последнее располагалось на крутом склоне горного хребта, на левом берегу реки Баксан, в 2-х километрах вверх по ущелью от нынешнего города. Археологический памятник – городище Эль-Джурт – говорит о том, что место нынешнего города – издревле заселенная территория, причем людьми разных национальностей, в прошлом исповедовавших христианскую религию. А еще в районе села Верхний Баксан находятся археологические развалины городища относящиеся к XI-IV векам до н.э.

Люди, жившие высоко в горах, должны были обладать мужественным и смелым характером, быть прекрасными охотниками, вежливыми хозяевами суровой, но в тоже время щедрой горной природы. Наши предположения и выводы подтверждает другой, не менее интересный памятник древности – мавзолей Камгута. За городом, на противоположном от Эль-Джурта берегу Баксана, стоит выложенный из камня мавзолей. Это прямоугольное, высотой около двух метров, с двухскатной крышей сооружение. Некогда внутренние стены его украшали изображения двух изящных ланей. Мавзолей принадлежал, судя по народной памяти, князю Камгуту Крымшамхалову. До сих пор сохраняются в народе песни о Камгуте, который славился красотой, удалью и необыкновенной силой.

В семи километрах от Тырныауза стоит сакля (жилище древних горцев), ей 300 лет. Она срублена из огромных сосновых бревен. Это родовая сакля Будаевых.

Более 70 лет прошло с тех пор, как в безвестном поселке Нижний Баксан, приютившимся в горном ущелье, было сделано одно из выдающихся геологических открытий – вольфрамо-молибденовый клад в осыпях хребта «Уллу-Тырныауз». Своим рождением Тырныауз обязан, прежде всего, разведчикам недр – геологам. Осенью 1934 года в верховьях Баксана приступила к поисково-съемочным работам партия Северо-Кавказской геологической экспедиции во главе с молодым геологом-инженером Б. В. Орловым. Младший коллектор экспедиции, студентка Новочеркасского политехнического института Вера Флерова, нашла на одном из склонов хребта Тырныауз-тау обломок белого кварца с вкраплениями молибденита. Местные жители Асхад Геккиев и Хамид Тебердиев подсказали геологам, что таких минералов много на горе «Каргашинли-Тау». Позже, тщательно обследовав гору, Орлов нашел несколько коренных выходов породы и пришел к выводу, изложенному в специальной записке: месторождение имеет промышленное значение.

Первые дома в поселке выросли вдоль берегов реки Баксан. В 1935 году были заложены два двухэтажных дома в районе аула Гирхожан. 20 ноября 1937 года Наркомат тяжелой промышленности предписал Главредмету страны форсировать строительство комбината, рудника и обогатительной фабрики в поселке Нижний Баксан. В том же году в Баксанское ущелье пришли строители. В первое время работа выполнялась в ручную. Было решено провести проходку шести главных горизонтальных выработок штолен. Главные силы строителей и горняков бросили на прокладку дороги к руднику: она должна была стать артерией, питающей рудник «Молибден» всем необходимым. В1938 году молодежь своими силами, во время субботников и воскресников,подготовила площадку под стадион. 19 мая 1938 года первая автомашина, управляемая известным в то время шофером Валерием, прибыла на рудник для вывоза драгоценной породы. На строительство комбината из поселков и аулов Кабардино-Балкарии потянулась молодежь. К этому времени завершилось строительство крупнейшей на Северном Кавказе Баксанской ГЭС, которая обеспечивала электроэнергией строителей Тырныауза. Большая часть состава комсомольской организации Баксанстроя, во главе с ее секретарем, перешла на работу в Тырныауз. Из Нальчика с бригадой молодых каменщиков прибыл в Баксанское ущелье В.М. Башиев – позднее заслуженный строитель КБАССР.

Следом за рудником осенью 1938 года вступила в строй опытная обогатительная фабрика: в ноябре страна получила первую партию молибдена.

Необходимо было в кратчайшие сроки построить мощную, промышленную фабрику, способную перерабатывать возросший поток руды с рудника «Молибден». 1 сентября 1940 года Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат был введен в эксплуатацию. Весь комплекс-рудник, дробильные установки, канатная дорога, обогатительная фабрика начали работать с полной нагрузкой. В работу комбината активно привлекались местные жители. Среди них – передовики производства Афашоков, Абитов, Будаев, Сижажев. Незабыты и имена стахановцев: В. Бобылева, Х. Бозиева, каменщиков М. Кумыкова, В. Базиева, бригадира плотников Ф. Кудрявцева, начальника участка Б.Левченко. Навсегда вошли в довоенную историю комбината имена бурильщиков А. Шкирды, С. Стефанченко, Т. Темботова, П. Любарского, З. Абитова.

В годы Великой Отечественной войны вместе со строительством комбината началась и закладка рабочего городка. В пойме реки Баксан, расположенной более чем 1500 метров ниже месторождения молибдена, начали строить жилые дома для рабочих рудника. Построенный в 30-х годах XX века поселок имел название Гирхожан, а затем – Нижний Баксан. Чтобы найти свободные площади для застройки, теснили лес на склонах, а иногда – и сами горы.

К концу 30-х годов в Нижнем Баксане проживало более 3 тысяч человек. Мирный труд был нарушен началом Великой Отечественной войны. 24 июня 1941 года на комбинате был сформирован батальон народного ополчения из трех рот. Командиром батальона был назначен С. Рогов. Труженики комбината увеличили добычу молибдена, необходимого для производства танков и самолетов. Многих ушедших на фронт мужчин заменили их жены, сестры, дочери. Осенью 1942 года фашисты вошли в Баксанское ущелье. К их приходу Вольфрамо-молибденовый комбинат был взорван, а вся продукция переправлена через перевал Донгуз-Орун в Грузию. А в августе-сентябре 1942 года более 1500 работников комбината и жителей Тырныауза со своими семьями совершили легендарный переход через перевал Бечо в город Сугдиди. Фашисты вступили в опустевший город 17 ноября 1942 года, но задержались здесь не долго. Уже в ночь на 1 января 1943 года Тырныауз был полностью освобожден от захватчиков.

Удивительна судьба Тырныауза, только что освобожденного от гитлеровских захватчиков: комбинат был разрушен, груды искореженного металла на местах ажурных опор канатной дороги, кучи бетонного кирпича там, где высились стены обогатительной фабрики. Жители Тырныауза начали поднимать из руин родной комбинат. Не было жилья, не хватало продовольствия. Тырныауз не имел телефонной связи, электроэнергии, единственная полуторка служила для перевозки грузов и доставки почты. По решению правительства о восстановлении Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината начинается разборка разрушенных сооружений, подготовка площадок для нового строительства. В 1944 году балкарская часть населения была депортирована в Среднюю Азию и Казахстан, и последующая история города в течение 13 лет творилась без балкарцев.

Самоотверженный труд рабочих, помощь Советского правительства, позволили уже в первый день января 1945 года возрождённому Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому комбинату вновь вступить в строй действующих предприятий страны. В 1945 году Тырныауз стал самым крупным предприятием страны в по выпуску вольфрама и молибдена. На должность директора комбината был назначен Г.Т. Кулик. В 1946-50 годы согласно плану восстановления и развития народного хозяйства, была сдана в эксплуатацию вторая очередь предприятия, выполнен большой объем строительных работ на руднике «Молибден», реализована обширная программа жилищного и культурно-бытового строительства.

В 1955 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Нижний Баксан был переименован в город Тырныауз. К концу второй послевоенной пятилетки на Нижнем Баксане произошли коренные перемены. Были построены и работали несколько общеобразовательных школ, музыкальная школа, школы ФЗО, рабочей молодёжи, три клуба. Было открыто три детских сада и двое яслей, 16 магазинов, 7 столовых, 4 кафе- закусочных могли накормить весь город. К услугам приезжих – гостиница с рестораном. Построен стадион с трибунами на 2500 мест, автобусная станция, Дом пионеров. Нижний Баксан приобрел облик современного города. А в сентябре 1958 года свою первую продукцию стране дал завод низковольтной аппаратуры. В 1960 году в связи с 40-летием установления Советской власти в Кабардино-Балкарии и за достигнутые успехи в выполнении производственных заданий комбинат награждается Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

В 1962 году Тырныауз становится городом республиканского подчинения.

За годы десятой пятилетки был сделан принципиально новый шаг в развитии предприятия. Тырныауз переходит на новую технологию подготовки руды к обогащению. Реализуется смелый замысел: рудное сырье – самоизмельчение – гидротранспортировка – обогащение. Производственные мощности комбината выросли за эти годы более чем на 20%. Пятая и шестая очередь строительства Комбината приходятся на 1963- 1967 годы. Это годы ввода новых мощностей по добыче и переработке руды, осуществленное улучшение технологии подземной отбойки, внедрение особой системы бурения, совершенствование технологии обогащения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1966 года за успешное выполнение заданий семилетнего плана по добыче и переработке руды и достижение высоких и экономических показателей Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени. В марте 1969 года был открыт Дворец Культуры имени Ленина (ныне К. Кулиева). Этот Дворец вместе со зданиями дирекцией комбината, средней школы № 3, горкома партии (администрации) становятся центром архитектурного ансамбля. В 70-е годы входит в строй новый производственный пусковой комплекс, заработал известковый завод, завод силикатного кирпича, железобетонных изделий.

Годы девятой и десятой пятилеток отмечены внедрением самоходного оборудования на руднике «Молибден», становлением и дальнейшим развитием рудника открытых работ. Был сооружён конвейерный тракт для доставки всей руды, поступающей с обоих рудников, в корпус самоизмельчения (КСИ). Страна по достоинству оценила героический труд горняков и строителей. Многие из них были награждены орденами и медалями. Орденом Ленина был награжден бурильщик В. Дронь. Среди награжденных так же И. Климов, И. Назаров, А. Попов, А. Терхецкий, И. Чувильев, А. Эйдель.

Важные перемены на комбинате произошли в 80-е годы на руднике открытых работ: уже в 1984 году вскрыто горной массы почти в три раза больше, чем в 1980 году. Почти три четверти ее перевозится богатырями-авто-самосвалами грузоподъемностью 120, 150 тонн. Здесь работают высокопроизводительные экскаваторы, буровые станки, бульдозера, погрузчики, бутобойные установки. На площадке рудника возникли цеха, специализированные на ремонте тяжелого горного оборудования. В годы 9-11 пятилеток масштабы жилищного, социально-бытового строительства были внушительные. Лишь за годы 11-й пятилетки были построены жилые дома общей площадью 100 500 квадратных метров. Вводится микрорайон с 9 и 14 этажными домами, строятся новые школы, детские сады.

К концу прошлого века упорным и самоотверженным трудом тырныаузцы превратили свой комбинат в одно из передовых предприятий цветной металлургии СССР, а город – в один из красивейших городов Северного Кавказа. Страна по достоинству оценила трудовой героизм работников комбината, отметив их правительственными наградами. Орденом Ленина награждены бурильщики и проходчики В. С. Дронь, З. М. Абитов, Т. И. Игнатенко, Т. М. Кармов, добытчики Н. Т. Фролов, и Т. Л. Кустов, канатчик М. В. Фашеев, начальник дробильного отделения фабрики Х. Ж. Афашагов, директор Комбината Г. Т. Кулик и многие другие. Звания Героя Социалистического Труда были удостоены проходчики рудника «Молибден» М. В. Домнич, Х. К. Архестов, Ш. Я. Муллаев.

В 1992 году численность населения Тырныауза была максимальной и составляла более 31 тысячи человек. В 1994 году начался упадок ТВМК и, соответственно, экономики всего города – наметилась тенденция к оттоку населения.

Образование

В Тырныаузе имеется шесть средних школ.

Религия

В городе функционируют мечеть и православный храм.

Фамилии

На 1944 год

| Гиpхожан | ||||||||

| № п.п. | Фамилия | Количество | Находились в РККА | Не вернулись с войны | Живы к 1957 г. | Умерли к 1957 г. | Погибли до выселения | |

| семей | человек | |||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | Аккаевы | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 0 |

| 2 | Апсуаевы | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

| 3 | Атмуpзаевы | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |

| 4 | Ахматовы | 1 | 5 | 2 | — | — | — | 0 |

| 5 | Ачабаевы | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |

| 6 | Байзуллаевы | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |

| 7 | Балаевы | 2 | 10 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 8 | Башиевы | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 |

| 9 | Бозиевы | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |

| 10 | Геккиевы | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |

| 11 | Гуданаевы | 11 | 48 | 7 | 6 | 14 | 9 | 0 |

| 12 | Жазаевы | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 13 | Кудаевы | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |

| 14 | Кулиевы | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| 15 | Кумуковы | 3 | 10 | 1 | 1 | — | — | 0 |

| 16 | Курдановы | 2 | 4 | 1 | — | 1 | — | 0 |

| 17 | Макитовы | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | 0 |

| 18 | Малкаровы | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 0 |

| 19 | Мирзоевы | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 20 | Мисировы | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |

| 21 | Настуевы | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 0 |

| 22 | Отаровы | 11 | 53 | 3 | 1 | 29 | 6 | 0 |

| 23 | Султановы | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | 0 |

| 24 | Тохтаpовы | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |

| 25 | Хаджиевы | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | 0 |

| 26 | Чеченовы | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

| 27 | Чочаевы | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 0 |

| 28 | Этезовы | 49 | 232 | 25 | 18 | 114 | 48 | 0 |

| 29 | Юсуповы | 6 | 25 | 2 | 1 | 10 | — | 0 |

| 30 | Итого | 110 | 486 | 53 | 30 | 212 | 73 | 0 |

| Верхний Камык | ||||||||

| № п.п. | Фамилия | Количество | Находились в РККА | Не вернулись с войны | Живы к 1957 г. | Умерли к 1957 г. | Погибли до выселения | |

| семей | человек | |||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | Ачабаевы | 2 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 2 | Биджиевы | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 3 | Геккиевы | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | — | 0 |

| 4 | Джапоpидзе | 1 | 7 | 2 | 2 | — | — | 0 |

| 5 | Журтубаевы | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 6 | Залихановы | 6 | 35 | 1 | 1 | 24 | 7 | 0 |

| 7 | Конаковы | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 8 | Малкаровы | 1 | 6 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 9 | Моллаевы | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 10 | Соттаевы | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | — | 0 |

| 11 | Хапаевы | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 12 | Черкесовы | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 13 | Шауаpденовы | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 0 |

| 14 | Шекеровы | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 15 | Элекуевы | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |

| 16 | Итого | 24 | 103 | 7 | 5 | 35 | 8 | 0 |

| Тырныауз | ||||||||

| № п.п. | Фамилия | Количество | Находились в РККА | Не вернулись с войны | Живы к 1957 г. | Умерли к 1957 г. | Погибли до выселения | |

| семей | человек | |||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | Абдуллаевы | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 2 | Аппаевы | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 3 | Ахкубековы | 3 | 22 | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 |

| 4 | Ахматовы | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 5 | Байзуллаевы | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 6 | Геккиевы | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 7 | Кулиевы | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 8 | Малкаровы | 10 | 49 | 3 | 2 | 3 | — | 0 |

| 9 | Науpбаевы | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 10 | Омаровы | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 11 | Соттаевы | 3 | 16 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |

| 12 | Тебуевы | 6 | 25 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 13 | Тиловы | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| 14 | Хабичевы | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |

| 15 | Хаджиевы | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 16 | Итого | 33 | 136 | 10 | 5 | 33 | 11 | 0 |

| Нижний Камык | ||||||||

| № п.п. | Фамилия | Количество | Находились в РККА | Не вернулись с войны | Живы к 1957 г. | Умерли к 1957 г. | Погибли до выселения | |

| семей | человек | |||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | Гулиевы | 2 | 9 | 2 | 1 | — | — | 0 |

| 2 | Соттаевы | 2 | 6 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 3 | Хапаевы | 9 | 49 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 |

| 4 | Эдоковы | 4 | 20 | 1 | 1 | — | — | 0 |

| 5 | Итого | 17 | 84 | 4 | 3 | 13 | 5 | 0 |

| Нижний Баксан | ||||||||

| № п.п. | Фамилия | Количество | Находились в РККА | Не вернулись с войны | Живы к 1957 г. | Умерли к 1957 г. | Погибли до выселения | |

| семей | человек | |||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | Атмуpзаевы | 1 | 7 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 2 | Габоевы | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 3 | Газиевы | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 4 | Геккиевы | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |

| 5 | Гуданаевы | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 0 |

| 6 | Караевы | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 7 | Малкаровы | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 |

| 8 | Отаровы | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| 9 | Хапаевы | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| 10 | Чеченовы | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 11 | Этезовы | 10 | 10 | 6 | 6 | — | 1 | 0 |

| 12 | Эхчиевы | 1 | 8 | 0 | 0 | — | — | 0 |

| 13 | Итого | 29 | 45 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 |

Погребения

На территории города и в его окрестностях имеется множество погребений разных эпох, в том числе, мусульманское и христианское кладбища.

Современнее состояние

В настоящее время Тырныауз – административный центр Эльбрусского муниципального района КБР.

Археология

В окрестностях Тырныауза исследованы следующие археологические памятники:

- Тырныаузские 1-й и 2-й грунтовые могильники, находки из которых датируются VII-VI веками до н. э.

- Тырныаузские 1-е подземные склепы расположены в 5 км западнее города: найденные в них предметы датируются V-VI веками.

- Тырныаузские выработки медной руды в 2 км юго-западнее Тырныауза, на горе Тешик-Таш. Датируются IV-XII веками.

- Тырныаузские 2-е подземные склепы расположены к юго-западу от города. Инвентарь склепов датируется в пределах IV-VI веков.

- Тырныаузские 1-е и 2-е городища расположены к югу и юго-востоку от города на высоких и труднодоступных холмах. Находки датируются ранним Cредневековьем.

- Тырныаузские 3-и подземные склепы расположены в 2-3 км северо-восточнее города. Инвентарь погребений датируется IV-VI веками.

Чеченов И.М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, Эльбрус, 1969, с. 35, 53, 54.

Архивы

Административная справка

Город Тырныауз

Образован как город районного подчинения из рабочего поселка Тырныауз Эльбрусского района Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1955 г.

Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 декабря 1962 г. и Указом Президиума Beрховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. отнесен к категории городов республиканского (АССР) подчинения.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939 г. населенный пункт Тырныауз Эльбрусского района отнесен к категории рабочих поселков. В списке населенных пунктов Кабардинской АССР, названия которых окончательно установлены Президиумом Верховного Совета КАССР к 3 ноября 1950 г., указано: старое название – Нижний Баксан, название на 1 января 1950 г. – рабочий поселок Тырны-Ауз.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1955 г. рабочий поселок Тырныауз преобразован в город районного подчинения. Указом Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 декабря 1962 г. г. Тырныауз отнесен к категории городов республиканского (АССР) подчинения.

На основании Постановления Парламента КБР 5 мая 1994 г. территория упраздненного Тырныаузского городского Совета включена во вновь образованный Эльбрусский административно-территориальный район. Административно-территориальные преобразования в Кабардино-Балкарии. История и современность. Нальчик, издательский , 2000, сс. 706, 707.

Известные люди

- Ахматова Любовь Чепелеуовна (1971) – известная балкарская поэтесса, член Союза Писателей России.

- Коков Валерий Мухамедович (1941-2005) – первый президент Кабардино-Балкарии.

- Коняев Игорь Григорьевич (1963) – российский театральный актёр, режиссёр, лауреат Государственной премии России.

- Суханова Наталья Алексеевна (1931) – российская писательница, прозаик.

- Зумакулова Танзиля Мустафаевна (1934) – балкарская поэтесса.

- Жолаев Аслан Токлуевич — первый председатель Эльбрусского Райисполкома 1935 г.

- Зумакулов Мустафа Башчиевич — первый секретарь Эльбрусского РК ВКП(б) 1935 г.

- Аттаев Жамал Жабирович – первый глава администрации Эльбрусского района КБР 1995г. Заслуженный деятель культуры Российской Федерации.

- Аккаев Хаджимурат Магомедович – Заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта КБР, серебрянный призер Олимпийских игр в Афинах (Греция) 2004 г., бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (Китай) 2008 г.

- Афашокова Нафисат Бубертовна – бригадир полеводческой бригады совхоза «Былымский».Награждена орденом Ленина.

- Ахматова Марьям Ильясовна – Председатель совета женщин Эльбрусского муниципального района.

- Ахматов Ибрагим Хашимович – доктор филологических наук, профессор.

- Байчекуев Абидин Мутаевич ( 1940-1986) – Заслуженный деятель искусств КБАССР. С 1979 года Член Союза композиторов. В 1985 году стал Лауреатом республиканской премии в области литературы и искусства.

- Беккиев Азрет Юсупович – Генерал-лейтенант, доктор технических наук Лауреат Государственной премии СССР.

- Флерова Вера Александровна – первооткрыватель Тырныаузского месторождения молибдена в РСФСР.

- Геккиева Зухра Чучаевна – полевод. Кавалер ордена Ленина (1956), медали «За освоение целинных земель» (1957), Большой золотой медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1955).

- Геттуев Максим Исмаилович (1916-1985) – народный поэт Кабардино-Балкарии. Председатель Президиума Верховного Совета КБАССР (1967-1979).

- Доттуев Ахмат Жамалович (1970-2010) – Четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион Восточной Европы, интерконтинентальный чемпион мира по боксу.

- Жеттеев Мустафир Зекерьяевич – Заслуженный деятель искусств КБР, член Союза композиторов СССР.

- Джубуев Салих Догашевич – Заслуженный геолог России.

- Залиханов Михаил Чоккаевич – Академик Российской академии наук, Герой социалистического труда, лауреат Государственной премии РФ.

- Зумакулов Борис Мустафаевич – Академик Академии Социального образования, доктор исторических наук. Ветеран боевых действий в Афганистане. Награжден шестью орденами СССР, РФ и республики Афганистан.

- Зумакулова Танзиля Мустафаевна – поэтесса, Лауреат Государственной премии РСФСР им. Горького. Поэт с ярко выраженной индивидуальностью, вобравший в себя «многообразие красок нашей прекрасной отчей земли».

- Каган Герман Фёдорович – доктор технических наук, действительный член Академии горных наук России.

- Курамагомедов Заур Исматулаевич – российский борец греко-римского стиля. Двукратный чемпион России, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый призёр Олимпиады 2012 г. в Лондоне.

- Локьяев Юрий Хамидович – Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе.

- Маккаев Махты Хасанович – старший тренер-преподаватель по тяжёлой атлетике. Заслуженный тренер России по тяжелой атлетике, старший тренер сборной команды России.

- Мизиев Далхат Адраевич (1938-1996) – кандидат экономических наук, отличник народного просвещения, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями и почетными грамотами. С 1992 г. по 1996 г. – генеральный директор ТВМК.

- Мусукаева Шамса Ахматовна. С 1957 г. по 1974 г. – председатель колхоза в Гунделене. Награждена орденом Ленина, орденом Октябрьской революции.

- Отаров Омар Магометович (1916-2002) – Народный певец, заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Находясь в депортации, он был арестован и осужден по клеветническому доносу и десять лет своей жизни провел в Колымских лагерях. Освобождён и реабилитирован после XX съезда за отсутствием состава преступления в его действиях

- Отаров Керим Саромурзович (1912-1974) – Народный поэт Кабардино-Балкарии. Участник Великой Отечественной войны. После ранения комиссован и отправлен в Среднюю Азию в спецпоселение. В преддверии XX съезда КПСС написал письмо на имя Н. С. Хрущева, осуждая сталинские репрессии и обосновывая необходимость возвращения балкарцев на историческую родину

- Ольмезов Абдул-Халим Мукаевич – двухкратный покоритель высочайшей вершины мира – горы Эверест.

- Соттаев Адильгерий Хаджимурзаевич (1910-1977) – ученый-языковед. Прославленный спортсмен 30-х годов, победитель республиканских, зональных и Всесоюзных соревнований по легкой атлетике, член сборной КБАССР по футболу. Участник Великой Отечественной войны.

- Бжихатлова Аулина Барасбиевна – Заслуженный работник культуры, Ветеран ТВМК.

- Хабичев Жамал Ахматович – Заслуженный строитель КБАССР.

- Хутуев Ханафи Исхакович (1918-1999) – Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943 г. награжден медалью «За отвагу». Став директором научно-исследовательского института, сумел вывести его в число лучших учреждений подобного типа в стране, сам поднялся до профессионального уровня историка.

- Хутуева Светлана Ханафиевна – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации и КБР.

- Энеев Магомет Алиевич (1897-1928) – активный участник строительства основ советской власти на Кавказе, председатель балкарского окружного исполкома (1921). Просветитель, автор первого букваря родного языка на основе кириллицы.

- Энеев Тимур Магометович. Член-корреспондент Академии наук СССР ( 1957 г.) – лауреат Ленинской премии (1957 г.). Крупный ученый в области прикладной механики, теории летательных аппаратов. Участвовал в работах по созданию космического корабля многоразового использования «Буран». Награжден золотой медалью им. Ф. А. Цандлера (1992 г.) за цикл работ по теории движения и управления полетом ракет и космических аппаратов. Лауреат премии имени академика В. Дмитриева (2006 г.).

- Этезов Хамид Гугуевич – первый учитель поселка Н. Баксан.

- Этезов Зекерья Сулейманович – за боевые заслуги был представлен к званию Героя Советского Союза, но не получил награду, как представитель депортированного народа.

Материал по Тырныаузу подготовлен совместно с Этезовой Фатимой Асхатовной

директором краеведческого музея Эльбрусского района

Селевая трагедия города

Печально прославился город Тырныауз в середине июля 2000 года, когда на город обрушился мощный сель. Произошло разрушение автомобильного моста, затопление жилых домов. Было эвакуировано более 1000 человек, 8 погибло, 8 ранено и пропали без вести около 40.

Через 17 лет повторилась трагическая судьба города. Так, 14 августа 2022 года сошел мощный сель на город Тырныауз. Был введен режим ЧС. По счастливой случайности селевой поток не затронул социально значимые объекты города и жилые дома горожан. Из опасных регионов были эвакуированы около 300 человек. Администрация города Тырныауз и все оперативные службы находились в повышенной готовности. Была организована работа оперативной группы и штаба.

Население города Тырныауз

По состоянию на 2022 год, в городе проживает 20 574 человек.

Основная часть населения Тырныауза в национальном отношении это балкарцы — 52% от общего количества горожан, русские — 25%, кабардинцы – 15%. Плотность населения примерно 337 человек на квадратный километр. В половозрастной структуре преобладает население в возрасте от 15 до 60 лет – 69% от общего числа горожан, до 14 лет – 18%, доля пенсионеров от 60 лет – 13%. Средний возраст горожан – 36 лет. Доля женщин составляет 55%, а мужчин – 45%.

Образование, здравоохранение и культура

В городе из учреждений образования работают 4 начальных и 3 средних школы, гимназия и лицей. Кроме того, есть , созданный для детей с ограниченными возможностями. Здесь оказывается содействие родителям в воспитании таких деток.

Из учреждений здравоохранения в городе работают стоматологическая клиника, районная поликлиника и районная больница.

Из учреждений культуры здесь открывает свои двери Центр национальных ремесел, Центральная библиотека, краеведческий музей и стадион на 2500 человек.

Достопримечательности

Достопримечательности города Тырныауз Эльбрусского района немногочисленные. Застройка города в основном одноэтажная, а также 3-4-этажные дома. Но есть и несколько высоток, которые построены в 50-х годах 20-го столетия. Промышленные здания размещаются в отвесной скале.

В городе нет исторических зданий и конструкций, вся его застройка осуществлялась в XX веке.

В годы Великой Отечественной войны 16 000 балкарцев (30% балкарского населения) принимали участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В честь них в центре города установлена стела и зажжен «Вечный огонь».

Особое место в городе занимает скромный памятник, который расположен на вершине над городом. Это обелиск Флеровой Вере. Монумент посвящен первооткрывателям рудных месторождений этих мест.

Улицы

Автогаражная 1

| Автогаражная 2 |

| Атабия Этезова |

| Байсултанова |

| Баксанская |

| Балкарская |

| Балкарская 2 |

| Верхний Аул |

| Виноградова |

| Заводская |

| Заречная |

| Колхозная |

| Мизиева |

| Мира |

| Мичурина |

| Мусукаева |

| Набережная |

| Ногмова |

| Отарова |

| Разина |

| Рогачёва |

| Советская |

| проспектЭльбрусский |

| Энеева |

| Этезова |

Грустная история Флеровой Веры и Орлова Бориса

Борис и Вера познакомились в 1932 году. Она была студенткой-практиканткой, а он — геологом. Они вместе занимались исследованиями и геологической разведкой на территории Тырныаузского хребта.

Охотники очень часто находили здесь странные камни со свинцом, но очень необычным, так как из него не получалось отливать пули. Эти образцы принесли геологам. Они произвели анализ и выявилось, что это молибден. Открытие месторождения и положило начало индустриальной жизни города.

Вера и Борис продолжили изучать осыпи хребта. Они полюбили друг друга и хотели пожениться. Но трагическая судьба нарушила их планы. В 1936 году недалеко от поселения Нижний Баксан (Тырныауз) девушка упала с веревочного моста в ущелье и разбилась.

Борис пережил ее ненамного. В военные годы он отправился на фронт, в 1945 году демобилизовался, вернулся в Тырныауз на комбинат. Однако в январе 1946 г. и он трагически погиб.

Созданный комбинат, на месте открытого ими месторождения, долгое время был гордостью Республики Кабардино-Балкарии.

В честь них и их любви над городом установлен обелиск.

Отрывок, характеризующий Тырныауз

Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова. – Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца’я влюбился, – сказал он. – Денисов, ты этим не шути, – крикнул Ростов, – это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое… – Ве’ю, ве’ю, д’ужок, и ‘азделяю и одоб’яю… – Нет, не понимаешь! И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастие умереть, не спасая жизнь (об этом он и не смел мечтать), а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия. На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых. На заре 17 го числа в Вишау был препровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии. Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании, к радости и гордости всей армии, было отказано, и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное желание мира. Ввечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине. 18 и 19 ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19 го числа началось сильное хлопотливо возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 го ноября, в который дано было столь памятное Аустерлицкое сражение. До полудня 19 числа движение, оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов ограничивались одной главной квартирой императоров; после полудня того же дня движение передалось в главную квартиру Кутузова и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, и в ночь с 19 на 20 поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась и тронулась громадным девятиверстным холстом 80 титысячная масса союзного войска. Сосредоточенное движение, начавшееся поутру в главной квартире императоров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и всё быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, показывая результат движения. Как в механизме часов, так и в механизме военного дела, так же неудержимо до последнего результата раз данное движение, и так же безучастно неподвижны, за момент до передачи движения, части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях колеса, цепляясь зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижностью; но пришел момент – зацепил рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь, колесо и сливается в одно действие, результат и цель которого ему непонятны. Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих 1000 русских и французов – всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей – был только проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, т. е. медленное передвижение всемирно исторической стрелки на циферблате истории человечества. Князь Андрей был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем. В 6 м часу вечера Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго пробыв у государя, пошел к обер гофмаршалу графу Толстому. Болконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову узнать о подробностях дела. Князь Андрей чувствовал, что Кутузов чем то расстроен и недоволен, и что им недовольны в главной квартире, и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что то такое, чего другие не знают; и поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым. – Ну, здравствуйте, mon cher, – сказал Долгоруков, сидевший с Билибиным за чаем. – Праздник на завтра. Что ваш старик? не в духе? – Не скажу, чтобы был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтоб его выслушали. – Да его слушали на военном совете и будут слушать, когда он будет говорить дело; но медлить и ждать чего то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения, – невозможно. – Да вы его видели? – сказал князь Андрей. – Ну, что Бонапарт? Какое впечатление он произвел на вас? – Да, видел и убедился, что он боится генерального сражения более всего на свете, – повторил Долгоруков, видимо, дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. – Ежели бы он не боялся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны? Поверьте мне: он боится, боится генерального сражения, его час настал. Это я вам говорю. – Но расскажите, как он, что? – еще спросил князь Андрей. – Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтобы я ему говорил «ваше величество», но, к огорчению своему, не получивший от меня никакого титула. Вот это какой человек, и больше ничего, – отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина. – Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову, – продолжал он, – хороши мы были бы все, ожидая чего то и тем давая ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надобно забывать Суворова и его правила: не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов. – Но в какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где он именно стоит с главными силами, – сказал князь Андрей. Ему хотелось высказать Долгорукову свой, составленный им, план атаки. – Ах, это совершенно всё равно, – быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе. – Все случаи предвидены: ежели он стоит у Брюнна… И князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Вейротера. Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротера, но имел тот недостаток, что план Вейротера уже был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего, князь Долгоруков перестал его слушать и рассеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея. – Впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет: вы там можете всё это высказать, – сказал Долгоруков. – Я это и сделаю, – сказал князь Андрей, отходя от карты. – И о чем вы заботитесь, господа? – сказал Билибин, до сих пор с веселой улыбкой слушавший их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. – Будет ли завтра победа или поражение, слава русского оружия застрахована. Кроме вашего Кутузова, нет ни одного русского начальника колонн. Начальники: Неrr general Wimpfen, le comte de Langeron, le prince de Lichtenstein, le prince de Hohenloe et enfin Prsch… prsch… et ainsi de suite, comme tous les noms polonais. [Вимпфен, граф Ланжерон, князь Лихтенштейн, Гогенлое и еще Пришпршипрш, как все польские имена.] – Taisez vous, mauvaise langue, [Удержите ваше злоязычие.] – сказал Долгоруков. – Неправда, теперь уже два русских: Милорадович и Дохтуров, и был бы 3 й, граф Аракчеев, но у него нервы слабы. – Однако Михаил Иларионович, я думаю, вышел, – сказал князь Андрей. – Желаю счастия и успеха, господа, – прибавил он и вышел, пожав руки Долгорукову и Бибилину. Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова, о том, что он думает о завтрашнем сражении? Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил: – Я думаю, что сражение будет проиграно, и я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Что же, ты думаешь, он мне ответил? Eh, mon cher general, je me mele de riz et des et cotelettes, melez vous des affaires de la guerre. [И, любезный генерал! Я занят рисом и котлетами, а вы занимайтесь военными делами.] Да… Вот что мне отвечали! В 10 м часу вечера Вейротер с своими планами переехал на квартиру Кутузова, где и был назначен военный совет. Все начальники колонн были потребованы к главнокомандующему, и, за исключением князя Багратиона, который отказался приехать, все явились к назначенному часу. Вейротер, бывший полным распорядителем предполагаемого сражения, представлял своею оживленностью и торопливостью резкую противоположность с недовольным и сонным Кутузовым, неохотно игравшим роль председателя и руководителя военного совета. Вейротер, очевидно, чувствовал себя во главе.движения, которое стало уже неудержимо. Он был, как запряженная лошадь, разбежавшаяся с возом под гору. Он ли вез, или его гнало, он не знал; но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени уже обсуждать того, к чему поведет это движение. Вейротер в этот вечер был два раза для личного осмотра в цепи неприятеля и два раза у государей, русского и австрийского, для доклада и объяснений, и в своей канцелярии, где он диктовал немецкую диспозицию. Он, измученный, приехал теперь к Кутузову. Он, видимо, так был занят, что забывал даже быть почтительным с главнокомандующим: он перебивал его, говорил быстро, неясно, не глядя в лицо собеседника, не отвечая на деланные ему вопросы, был испачкан грязью и имел вид жалкий, измученный, растерянный и вместе с тем самонадеянный и гордый. Кутузов занимал небольшой дворянский замок около Остралиц. В большой гостиной, сделавшейся кабинетом главнокомандующего, собрались: сам Кутузов, Вейротер и члены военного совета. Они пили чай. Ожидали только князя Багратиона, чтобы приступить к военному совету. В 8 м часу приехал ординарец Багратиона с известием, что князь быть не может. Князь Андрей пришел доложить о том главнокомандующему и, пользуясь прежде данным ему Кутузовым позволением присутствовать при совете, остался в комнате. – Так как князь Багратион не будет, то мы можем начинать, – сказал Вейротер, поспешно вставая с своего места и приближаясь к столу, на котором была разложена огромная карта окрестностей Брюнна. Кутузов в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла на воротник его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на подлокотники, и почти спал. На звук голоса Вейротера он с усилием открыл единственный глаз. – Да, да, пожалуйста, а то поздно, – проговорил он и, кивнув головой, опустил ее и опять закрыл глаза. Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем, чем о желании выказать свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было: дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности – .сна. Он действительно спал. Вейротер с движением человека, слишком занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени, взглянул на Кутузова и, убедившись, что он спит, взял бумагу и громким однообразным тоном начал читать диспозицию будущего сражения под заглавием, которое он тоже прочел:

Есть ли будущее у города?

В 2015 году в Республике Кабардино-Балкарии начались работы по реконструкции города Тырныауз и районных дорог, которые ведут к Эльбрусу и в город Нальчик.

Город Тырныауз считается лицом Эльбрусского района, так как через него проходит дорога «Эльбрус-Баксан», которая ведет к подножию горы.

Длительное время населенный пункт находился в запустении, и наконец, началась его реконструкция. Региональными властями были выделены деньги на восстановление и ремонт памятников, улиц и домов.

В настоящее время пока не решен вопрос с горным комбинатом и его административными зданиями, которые находятся в ужасном заброшенном состоянии. Чтобы снести их необходимо дополнительное финансирование, но в бюджете пока нет свободных средств.

Разработан проект строительства в населенном пункте горно-металлургического комплекса. Он бы возродил вымирающий город Тырныауз Кабардино-Балкарии, обеспечил работой трудоспособное население. Но пока проект не реализован. Город постепенно приходит в упадок.

Что ждет его в будущем? Что будет с ним через десять лет? Что будет с подрастающим поколением? Эти вопросы актуальны не только для города Тырныауз, но и для всех малых городов России. И на них пока нет ответов.

Известные уроженцы

- Коков Валерий Мухамедович (1941—2005) — первый президент Кабардино-Балкарии.

- Коняев Игорь Грегорьевич (1963) — российский театральный актёр, режиссёр, лауреат Государственной премии России.

- Ахматова Любовь Чепелеуовна (1971) — известная балкарская поэтесса, член Союза Писателей России.

- Зумакулова Танзиля Мустафаевна (1934) — балкарская поэтесса.

- Аккаев Хаджимурат Магомедович — российский тяжелоатлет, призёр Олимпийских Игр в Афинах и Пекине.

- Курамагомедов Заур Исматулаевич — российский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне